バングラデシュ政変から一年:チッタゴン丘陵地帯からは何が見えるか

2024年8月5日の衝撃

昨年8月の政変から一年がたちました。全国的な学生運動が臨界点に達し、ハシナ首相の国外逃亡、軍の伴走による暫定政権の発足という大きな転換を迎えました。暫定政権はムハマド・ユヌス氏をトップに17名で構成され、治安回復や公正な選挙の実施など、新しい民主化への橋渡しを行う役割を引き受けました。

バングラデシュ全体としては、新しい民主化への船出の1年でした。不確実性の高さや突発的な事件等は断続的に発生するものの、ユヌス氏は昨年11月に、次期総選挙を2025年末〜2026年上半期に実施すると発表しました。最新情報では、2026年4月に実施することが見込まれています。

一方で、この1年間をチッタゴン丘陵地帯から見るとどうなるでしょうか。正直なところ、「根本的な政治構造には変化がなかった」と言わざるを得ません。

学生デモのピーク時にはベンガル人とも連帯を見せたり、政変直後にはマイノリティ題材の映画上映など前向きな兆しも観測されましたが、その後は風船が萎むように以前の構造に戻っていきました。特に、政変後の1年間で大きな2つの事件がありました。これらは、根本的な政治構造が依然として継続していることを象徴的に示す結果となりました。

政変後の2つの事件

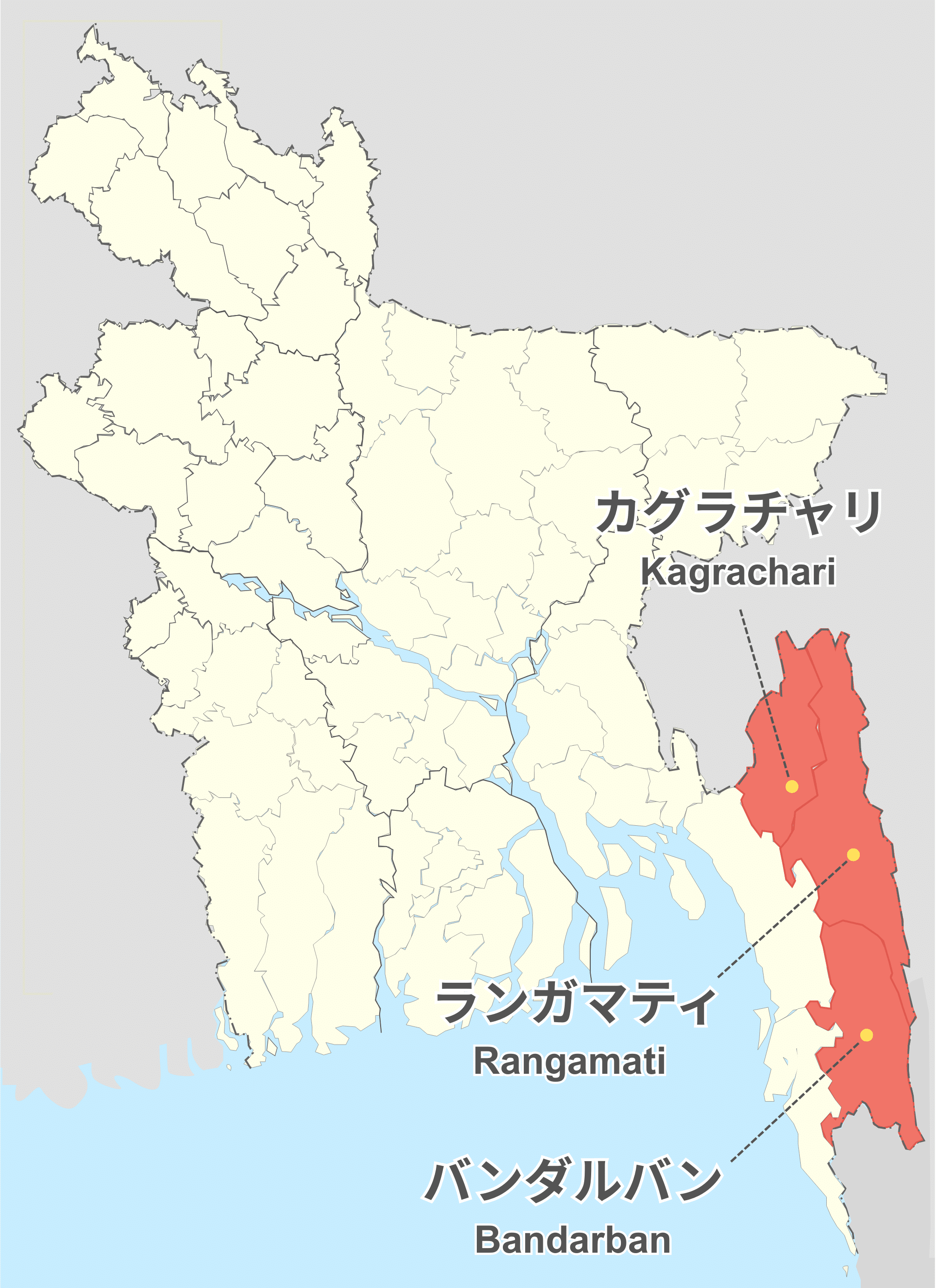

まず一つ目が、2024年9月にチッタゴン丘陵地帯のカグラチャリ県、ランガマティ県で発生した衝突事件です。あるベンガル人男性によるバイク窃盗事件と事故死から批判の応酬がはじまり、火がつくように個人間の事件が民族間対立の枠組みに接続されました。その後の2日間で暴動が発生し、少数民族政党の報告によれば、4名のジュマが死亡、100棟超が焼失、負傷者は少なくとも80名に上りました。(参照記事)

また、ここで繰り返し観察されるパターンは、軍・警察・治安部隊による「不介入」が結果として暴力を許容してしまう現象です。暴動を静観することで、ベンガル人入植者側の行動に“無言の後押し”が働く構図です。この”協力体制”は政変後も変化していないことを痛感しました。

もう一つの象徴的な事件は、「教科書をめぐる暴動事件」です。2025年1月、9年生と10年生の教科書から「先住民」という表現の削除を巡って論争が沸き起こりました。その後、ベンガル人、ジュマのそれぞれの集団が首都ダッカで抗議運動を行ったことで衝突が発生し、9名のジュマが負傷しました。(参照記事)

ちなみに、「先住民」という言葉はバングラデシュにおいてセンシティブな意味を持っています。ジュマの人々は自らの権利を主張する根拠として先住民性を掲げるアプローチを取ることが多く、一方のバングラデシュは先住性を認めず、少数民族という定義を行ってきました。先住民であることを認める=政治的な権利要求の根拠となる傾向にあり、争点化しやすい性質を持っています。

そうした背景をもつことから、両集団の小競り合いが結果的に暴力にまで至ってしまったと思われます。ただこの事件は首都ダッカで発生しており、あるジュマの活動家は「チッタゴン丘陵地帯だけでなく、首都ですら私たちの権利は保障されない」という絶望感を語りました。ジュマにとっては、バングラデシュの新たな民主化に対して強い不信感を覚える機会になってしまいました。

一方で、希望がないわけではありません。例えば、9月の事件を起点に若者の運動プラットフォームが立ち上がりました。「Anti Conflict & Discrimination Hill Student Movement」と呼ばれるプラットフォームは、上意下達の組織でもなければ、いずれの政党にも依存しない新しいタイプの運動です。また、2025年1月にはチッタゴン丘陵問題省が和平協定監視委員会を再結成しました。暫定政権の外務顧問がトップに就任し、少数民族政党であるPCJSS党首のショントゥ・ラルマ氏など3名で構成されています。和平協定実施のモニタリングや、各関係機関の調整、実行に関する政府への提言、難民・国内避難民の帰還やリハビリを役割としています。

まとめ

ここまで見てきた通り、チッタゴン丘陵地帯における幾つかの動きはみられるものの、根本的な政治構造は変わっていないことがわかりました。確かに政変直後はチッタゴン丘陵地帯にも民主化の空気感があり、言論の自由を含めた公共圏の余白は一時的に広がりました。しかし、和平協定の履行・土地問題・治安といった構造をつかさどる部分は依然として変化がありません。また、暫定政権の役割もあくまで治安回復と総選挙の実施にあるため、チッタゴン丘陵地帯の根本的な課題解決はスコープ外であるという認識です。

今後、総選挙の結果次第では、宗教的・民族的マイノリティにより逆風が吹くことも十分に考えられます。

ジュマ・ネットとしては、こうした政治状況の大きな転換の中で、まずは政治構造のキャッチアップと中長期の基盤づくりを同時並行で行っています。特に、次世代を担う若手リーダーたちはどのような青写真を見ているのか、その上の世代とどんな知恵の統合ができるか、現地の動きをベースにつくりあげていいきます。

政変というバングラデシュにおける歴史的な出来事は、マイノリティにとっても平和と公正をもたらす転機となるでしょうか。長期的な時間軸で見れば意味づけは変わってくるのでしょうか。

日々一刻と変わっていくバングラデシュの状況に対して、これからもチッタゴン丘陵地帯からの視点をお届けできればと思います。